阿爾巴尼亞,是一個狹長多山,位於亞得里亞海和愛奧尼亞海沿岸(海岸線四百多公里),南接希臘,北臨黑山(共和國),東臨馬其頓的小國家。全國大概三萬多人口,首府地拉那,從首都到南部海濱城市薩蘭達大概五到七小時左右,北上大概兩到三小時可以到與黑山的邊界。

(主要是山路崎嶇車難開,給大家一個範圍概念)其實最初對阿爾巴尼亞的印像都是“共產主義在歐洲的一盞明燈”,許多人也知道六十年代餓著肚子援助遠在歐洲的小兄弟的故事,當然還有聯大的時候阿爾巴尼亞毅然決然在一堆西方國家的製裁中投了反對票一類的軼事。但實際上阿爾巴尼亞在共產主義時期在幾個陣營中搖擺不定,先是五十年代跟蘇聯鬧翻靠攏中國,然後七十年代再跟中國翻臉(指責中國是修正主義,特別是中美建交之後就徹底斷了聯繫),總之是閉關鎖國了好幾十年。由於恩威爾霍查對於所謂“資本主義敵人”入侵的恐懼,全國上下建滿了幾千個碉堡(造價不菲,可頂當時一個兩房一廳公寓),其實也沒什麼用,然後也學習中國搞過所謂文化革命,什麼文字獄秘密警察勞改一類能想到的都出現過,反正是把人民害慘了。

九十年代東歐劇變之後阿爾巴尼亞人終於把大獨裁者恩威爾霍查推下了台,說是進行民主改革,然而直到七八年前才有點像樣的民主,議會制,一到大選的時候全國都跟炸了鍋一樣討論政治(宣傳海報滿天飛)腐敗仍然很嚴重,經濟發展非常落後,基礎建設實在有待加強(直觀感受:首都像中國三/四線城市,市中心國際飯店背後就有一個廢舊的垃圾站,路不是很平,唯一就是空氣不錯。),全國一大半以上的人口都外出到意大利打工養活家人,50%的經濟GDP依賴於意大利的貿易(當然很多人也都會意大利語),也是以前受意大利影響深厚,食物上除了傳統食物,本土化的土耳其菜之外意大利菜也做得相當出色。

如今阿爾巴尼亞是一個是世俗化的國家,60%穆斯林,接下來就是東正教,天主教各佔了一小撮。也許是共產主義長期禁止宗教,人們對於宗教的概念相對比較隨性,並不十分嚴格,許多人家裡可能是穆斯林文化但並不積極地禮拜或者遵循宗教禮節,東正教天主教同理,然後在首都你就能看到東正教教堂和穆斯林清真寺相隔幾十米,每天五次清真寺傳出來的宣禮(Adhan)與東正教教堂的敲響的晚鐘簡直相得益彰。

現在阿爾巴尼亞已經進入北約,正在積極爭取加入歐盟,14年成為歐盟候選國之後又在市中心大搞環境美化,垃圾分類等爭取達標,總體來講國民比較親美(大街上能看到的外國旗子一定有星條旗),也比較嚮往所謂理想化的“美國夢”(覺得好像只要去了美國就能夠白手起家過上中產階級生活這樣,這裡有兩個人的故事可以改日細寫),能移民的人都出去了,不能移民的,就還在掙扎著,貧富分化嚴重,在政府機構的稍微好一點,農民或者是做小生意的也是非常辛苦。至於跟中國的關係麼,年輕人並不關心,老一輩還是會惦記著舊情,聽說是中國來的會十分高興,然後侃侃歷史(如果還能說英語的話,我能說在一個紀念品店淘到了1969年意大利文版的人民畫報麼,沒錯毛爺爺向你招手)。

當然,亞裔臉孔總體來講在那邊算是新鮮的,如果你不是跟旅遊團單槍匹馬在街上走,多少會有好奇的目光投向你,會講英文/中文的很有可能上前跟你搭訕。 (最神奇的一次經歷是我在路口過紅綠燈然後右轉彎的一輛車減速搖下窗戶對我說“你好”,嚇得我直接石化了)整體國家的畫風覺得在很多地方都覺得跟中國有些相似,跟發達的西歐是天差地別,唯一就是純天然未被開發的風景隨處可見,特別南部海岸線一帶那無邊無際的海岸跟綿延的山頭簡直秒殺所有菲林(路算是九曲十八彎,很難開,但是風景非常值得),北部山區和高原適合背包徒步,(被稱作阿爾巴尼亞的阿爾卑斯)還有許多小村落裡的風俗習慣特別有意思(然而遺憾我最終沒能去成)。

最值得大書特書的其實是當地人民風淳樸,不管有什麼事,哪怕語言不通都會盡最大努力幫忙,熱情待客是他們傳統文化的一部分(在阿爾巴尼亞習慣法Kanun裡,專門有一章規定應該如何待客,只要有客人敲門必須開門之類)。我所經歷的就是旅遊坐小巴語言不通,然後他們問遍了上車的所有乘客直到找到會英文的為止。

還有站在街上有點不知所措地四處張望,尋找下一個地點時,街邊店裡的店員主動跑出來問是不是迷路了,需不需要幫忙。當然對於一個外國人,被請客被請喝咖啡也是特別正常的事情。 ----說回工作,我是大學的暑假參加了學校去阿爾巴尼亞的實習項目,主要是做阿爾巴尼亞旅遊(對中國人)的宣傳推廣(畢竟阿爾巴尼亞的支柱產業是旅遊業,旅遊收入佔了經濟發展很大一部分),工作語言是英語(不會阿爾巴尼亞文苦手),在AKB(Agjencia Kombertare e Bregdeitit)國家海岸線機構的辦公室里呆著,因為隸屬國家經濟發展,旅遊,貿易和企業部(Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes),所以也算是政府機構的一個分支,自然裡面的員工都會說英語。

老闆Auron Tare是一個旅遊業行家,學歷史出生,自己一手維護了一個被聯合國教科文組織評為世界遺產的布特林特(Butrint)國家公園(在薩蘭達,屬於古羅馬,拜占庭時期的建築遺跡),做過記者,做過議會成員,跟總理是上學一起打籃球的好基友,現在就管理這個海岸線機構,除了做海洋環境保護之外還積極保護開發新的旅遊產品。

所有人對他的評價就是全國上下唯一一個做實事的人。因為經常跟美國有來往所以說的一口流利(幾乎無口音的)英文,工作效率也非常高,絕對不拖沓。 (這是特例!特例啊!)(注:因為經濟發展不好,薪水不高,大部分人處在一種懶惰閒散,工作能拖就拖,沒事喝咖啡抽煙聊天的工作模式下,而我們老闆朝九晚五,回家加班,沒有一秒鐘是閒著的。據我觀察,老闆每五分鐘就要接一個電話,每個小時都有人登門拜訪,時不時被人叫去部裡開會,然後經常還有記者扛著鏡頭攝像進來採訪---忙得我連打工作報告的時間都得沒有,每次都是快要下班了才見縫插針地說幾句)我是走路上下班(租得公寓在市中心,就走五分鐘),辦公室地理位置在市中心斯坎德培廣場一側,一個正門搞著基建,因此不得不從後門進入,傳說前身是關押販賣毒品煩人的警察室的地方, (真的從外面的門看很像後院的監獄…)但老闆受美國工業風格影響,自己裝修搞成了一個像矽谷科技公司一樣又酷又輕鬆的辦公環境紅色的水泥磚,工業吊燈下面是大書桌,電腦,窗台上許多盆景,還掛了他家小孩的畫。總之真的特別酷炫。

(特例啊!特例啊!政府部門能搞成這個樣子我也是大開眼界)辦公室不大,大概也就十來個人吧。還有兩三個實習員工就是了。因為是地中海一帶,整個辦公室著裝都還是算閒散的,老闆會穿皮鞋牛仔褲襯衣領結,然後女孩子都花濃妝(所有人都特別看重化妝)然後各種漂亮裙子(當然不是迷你裙,裙子過膝高跟/平底鞋),我第一次去穿了正裝鉛筆裙黑絲襪高跟鞋被老闆欣然拍肩說不用這麼正式,地中海一帶比較悠閒。阿爾巴尼亞人習慣喝咖啡,有事沒事都要喝,咖啡是意大利式的,一般只有espresso(喝的時候根據喜好加糖),Machiaato(一般早上喝) 跟Cappucino三種,上面會做好看的拉花,非常便宜(比星巴克不知道好喝到哪裡去),杯子只有巴掌大(Cappucino杯子可能稍大些,估計是牛奶多),卻可以就著一點點喝一個下午。據我觀察,在辦公室裡早上如果空閒員工會溜出去喝咖啡(然後被老闆抓住了就會被爆罵),但午休時期是默認可以出去吃點東西喝咖啡的,下午要是不忙的話也有人溜出去…這是就我呆過的辦公室而言,但其他地方並不清楚,據說外交部門禁比較嚴只有一個大的午休。

一般來講大家就是輪流請對方喝,然後談公事也是先去喝咖啡,約會談天也差不多。約人都是Let’s go get coffee/Do you want to get coffee at xxx time, xxx day?

我的工作主要是研究中國遊客出境游的一些習慣,花銷,時間線路等等,當然也了解過阿爾巴尼亞境內的旅遊現狀,然後具體考察了阿爾巴尼亞境內的許多旅遊城市,寫了若干宣傳遊記,也順便提提作為遊客的意見(旅遊的基礎建設要加強了,語言不通簡直大坑),最後規劃設計旅遊線路,順便寫寫宣傳詞之類的(都是用英/中雙語),然後還翻譯了幾個旅遊景點的小冊子(英翻中,並不是阿爾巴尼亞語)

老闆一直很想讓我下一年回去帶旅遊團…然而阿爾巴尼亞旅遊簽證大坑…我說你什麼時候免簽就好了不然與周邊國家相比實在沒太多拿得出手的(特別對於傳統的組團歐洲遊而言),然而這個事情….目前還是遙遙無期。其實阿爾巴尼亞如果有用過一次的申根簽證(就是要先入境其他的申根國家激活之後)還是可以不用另外簽證的,然而我申根沒辦好就專門辦了一個阿爾巴尼亞的簽證…折騰了兩個月,因為無法直接去大使館所以把材料都寄過去了,走之前一個星期才拿回護照也是心裡很虛的。 (改日上我拿到的)我覺得自己還算幸運進了這裡,跟一個好老闆比什麼都重要,不知道題主是具體去哪裡做什麼,反正大部分人真的效率極低!

跟其他部門的人打交道的時候,不僅把我一個焦慮症不完成工作會死星人逼到抓狂,連普通的美國人呆在辦公室裡也覺得無事可做,不知如何是好啊。據新華社記者說,外國人進來在這邊做投資實在是完成度太低,產出太少。主要是,他們實在太會在有限條件下享受生活了,午休後該喝咖啡喝咖啡,該下班吃飯吃飯,星期五還兩點下班過長周末(不知是否適用於所有事業單位),對工作完成與否倒是沒那麼在乎,很大程度上也可能是因為待遇不好。

後來我就也順其自然,嘗試把自己腳步放慢一點去習慣這種慢生活。同學在阿爾巴尼亞外交部實習,他一個人變成了關於國內外能源安全的研究小組…據他說外交部人手嚴重不足,大概只有十五個長期正式職員左右(還是三十個?不記得了),反正一半以上都是靠無薪實習生輪換撐起來。其他政府機構並不是很清楚。順便提一句,那個外交部大樓是以前的六十年代的中國大使館,外牆看起來就很有微妙的中國感,據說裡面還很多中國風的牆飾地磚。 ---一點點小感想,其實我真的還是很喜歡那裡的,藍天和陽光永遠十分充足,作為一個外國人的特權就是雖然可能會被坑(完全沒有意識到,因為物價還是很便宜)同時也感受到很多人單純的善意,這裡作為一個在共產主義遺風下努力艱難發展的歐洲小國於我而言充滿了新奇的生機,作為一個旅遊者,如果喜歡冒險探索的確實可以一看,這裡不屬於一見驚豔的旅遊地,稍微長期地停留才能夠發現其中許多微妙而有意思的細節(食物,風俗,教堂,還有野路子風景),而比起這些,人與人之間的互動才是最為美妙的地方。推薦,Saranda,Valbona,南部海岸線與北部高原刷風景,北部高原沒去過,但是南部海岸線確實非常值得,水是清澈到鵝卵石一個一個清晰可見,海岸線迷人的漸變蔚藍還是很讓人心醉。

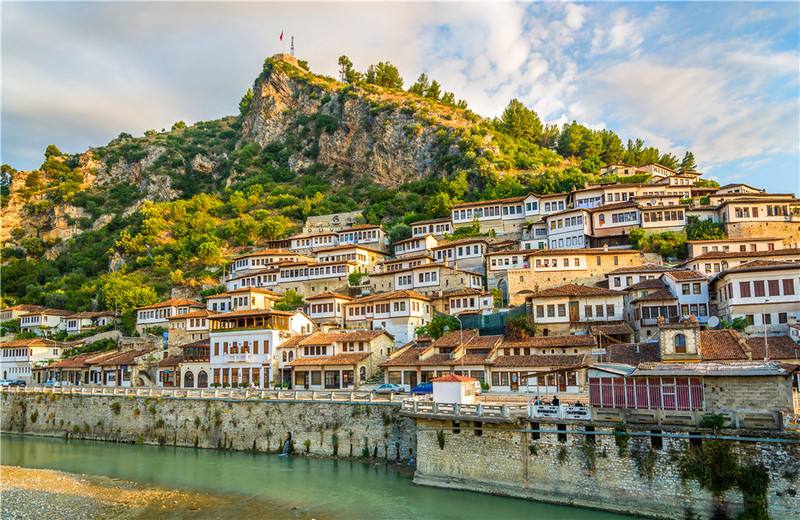

Durres(有民族英雄斯坎德培的紀念館,還是古羅馬大道Via Ignatia的起點), Girokaster/Berat(奧斯曼土耳其傳統民居,民俗博物館),Tirana刷人文歷史,如果懂羅馬還有奧斯曼土耳其史的話會看得很開心,至於首都地拉那就是各種共產遺風,據說還有一個豪華防空洞什麼的可以參觀。然後首府各種意大利餐館吃得十分開心啊,味道特別棒的。

Gelato(意大利冰淇淋)和甜品什麼的簡直好吃到飛起來! (便宜,便宜,便宜重要的事情說三遍)burek,suflaçe, 等(土耳其)傳統街邊小吃隨便買一個都還是可以填飽肚子的

警示:旅遊基建不好,不要抱著去印像中“歐洲”的期待去,會失望的,一個人單打獨鬥有風險,一定一定最好多問當地人,網上的官方信息都有點過時.. .大巴時刻表幾乎沒啥用…---並不知道能寫什麼了就先到這裡,想到什麼再補。