在歐洲到處晃啊晃的,不知不覺半年過去了。一路上除了希臘、馬其頓之外,也拜訪了幾間歐洲其他國家的學校,到過比利時、捷克和克羅埃西亞的國中、小學,跟當地學生們聊天。

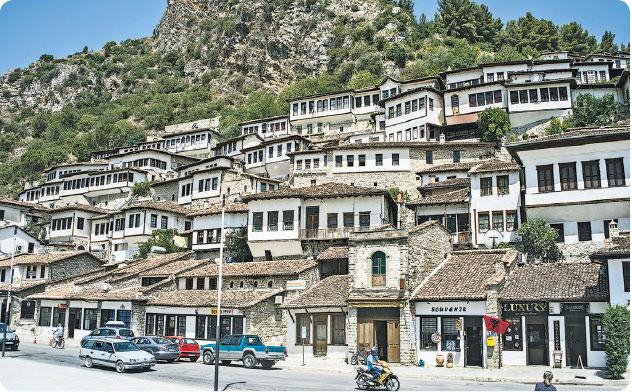

然後,我來到了阿爾巴尼亞。

在這個過去曾經被形容為「比蘇聯還要共產極權」的前共產國家,人們出國旅行或是接觸到外國人的機會,遠遠低於其他歐洲國家。

尤其是身為亞洲人,走在這裡的路上,就像是走在時尚伸展台上一樣——周圍總會有一堆人因為你的經過而停止動作,瞠目結舌地盯著你看。我想,這邊的學校,應該很適合「沙發客來上課」的計畫吧……。

於是,我將「到阿爾巴尼亞的學校,進行沙發客來上課計畫」的想法,分享在當地的外國人社團,當天就收到了一位美國籍老師的回音:

「我很歡迎你來我們學校跟學生分享,不過我待的是國際學校,裡面學生原本就來自各國了,我想推薦你去一間位在阿爾巴尼亞山上的學校,我認識那邊的學校主任。 」

這封溫暖的回信,也牽起了我和阿爾巴尼亞的教育者,「多納老師」的緣分:

山區小鎮中的學校,「電視名人」的老師

一個月後,我結束了在阿國首都 Tirana 的打工換宿,準備在離開阿爾巴尼亞前,到美籍老師介紹的山區學校拜訪一下。

在山腳下搭到一輛吉普車,一路在只有碎石跟泥土的山路上上下下,顛簸了整整兩個小時,才終於到了鋪有柏油路的省道。

「所以你為什麼要去我們小鎮?」讓我搭便車過來的車主問我。

「我跟一個老師有約在鎮上,他住在附近的村莊。」我說。

「你有他的電話嗎?我幫你打給他。」他熱心地説,於是我將手機螢幕湊到他眼前。

「喔喔,是他阿!?」

「怎麼?他是你朋友嗎?」我問,想說也太巧。

「不是,不過我最近在電視上常看到他!」他一邊說,一邊幫我撥了通電話過去。 (後面會講到這位老師「上電視」的原因)

半個小時後,我終於在小鎮上的咖啡廳,見到了這位多納老師——他是這邊附近五間學校的主任,每天要輪流跑不同的學校去視察和教書。這邊的英文老師也是,五間學校只有一個英文老師,每個學校輪流跑,學生們每個禮拜上兩堂英文課。

當天晚上,我借宿在多納老師的家裡,三代同堂的家庭,只有一間浴室、兩間臥房,生病的爺爺奶奶睡在唯一有火爐的臥室,我跟老師一起睡在客廳的沙發。

在阿爾巴尼亞的課堂上介紹台灣——學生問:「你們也是這樣嗎?」

隔天,多納老師帶著我,去他們的學校跟學生聊天分享。

我先用蹩腳的阿爾巴尼亞文向學生自我介紹,然後用英文跟學生介紹台灣,再由多納老師來翻譯。

簡單分享完以後,我邀請學生一個一個到前面來,告訴我他們的名字,然後我將他們的名字寫成中文送給他們。在一邊寫字的同時,也看看學生們有沒有什麼問題想問的。

「你們的學校也像我們這樣嗎?」其中一個學生問的問題,讓我腦筋暫時停擺了一下。

「怎麼樣?」我下意識地問。

「你看這邊的教室,狀況並不是最好的,台灣的教室有比較好嗎?」多納指了指教室凹凸不平的地板跟暖爐——他們在上課的同時,還不時有同學要去給暖爐添加柴火。

我回憶了一下,自己進到這間教室的一連串過程:早上起床跟多納一起爬了十多分鐘,滿是垃圾、碎石的泥濘小徑,來到位於山坡另一端的其中一間學校。多納老師說,他這十年來每天都這樣子至少來回走兩趟以上。

台灣的學校,多數有大大的圍牆跟看似莊嚴的校門口,但這裡的學校,連一個寫著校名的牌子都沒有——學校裡面沒有鐘聲,每節上下課,有一個老師會真的拿鈴鐺出來「噹噹噹」搖晃著通知大家,學生通常會趁著十點多比較長的下課時間,跑去附近的雜貨店買一包洋芋片之類的零食吃……。

而當我說到台灣的學生,中午都要待在學校裡面吃營養午餐的時候,老師冒出的第一個問題是:「你們的學生家裡,都付得起午餐錢嗎?」

除此之外,學校裡面沒有電腦、沒有影印機、沒有圖書館、沒有保健室,甚至最讓我吃驚的,是這整間學校竟然連一盞燈都沒有……學生們從早上8 點上課到下午1 點,就早早放學回家了。

根本一點都不像……我就算在台灣最偏鄉的學校,也從沒有看過這麼簡陋的學校,而我所拜訪的,已經是多納老師所說,「這邊狀況最好的學校」了。

我可以想像這樣子的學校出現在印度、出現在菲律賓或是布吉納法索,但完全沒辦法想像我第一次接觸到這樣子的學校,竟然會是在阿爾巴尼亞。

「這裡是歐洲耶!」我在心裡面不斷地對自己說。

「只要 3,000 歐元,我們就能把這所新的學校蓋好」,然而 20 年就這樣過去

「我負責的五間學校裡面,其中有一間學校特別偏遠,車子完全進不去那個村子,我們的老師每天都得從村外走一個多小時,才有辦法到學校去上課。」

「從6 歲到15 歲,全校只有5 個學生,加上一個老師。那其實根本不是學校,只是一間沒有人住的房子,我們的老師就在那邊教那5 個學生。去年,這間房子的屋頂壞了,破了一個大洞,屋外的雨水還會直接落到教室裡,學生不應該在這樣子的環境下學習……」多納拿出手機,給我看那間他所說的「石板屋學校」——照片中,穿著白色實驗袍的老師,撐著雨傘在「噴上黑板漆的牆上」,用粉筆寫著字。

「我答應那邊的學生,要在村莊內蓋一間新的學校,但我們等不到政府來蓋——你看看這間學校,他們(政府)原本打算要蓋這麼大的學校,將這裡的學童集中、給他們較好的環境,但是最後只有蓋好這一部份,剩下的三分之一就這樣一直放在那邊,已經20 年了,沒有人知道那一部分的建設費用,跑到哪裡去了。」多納指著我去拜訪的第二間學校。

「 3,000 歐元,只要有3,000 歐元,我們就能夠把新的學校蓋起來,一間有廁所,有隔間和完整課桌椅的溫暖學校。所以前一陣子,我和學校的老師一起到首都去參加一個電視節目,很幸運地贏得了2,000 歐元的獎金,等於幫我們籌了一大半,但我們還是要等到錢湊齊了才有辦法開始動工。」多納老師說。

難怪讓我搭便車的車主,會說他在電視節目上看過多納老師……。

3,000 歐元,大約是台幣 10 萬元而已,但這已經是多納老師這份「五校主任」的教職工作,一整年的年薪了。對當地學生來說,這更是一個他們難以想像的天文數字——阿爾巴尼亞雖位於歐洲這個平均發展水平最高的大陸,但是當地鄉下的薪資,卻可以低到只有 100 歐元左右。

原來他們需要的,不過是教室裡的一盞燈而已

我到了這裡,才真切地感受到,這個世界上所謂的「貧富差距」,其距離有多麼地遙遠——自己這個在台灣幾乎可以被當作「低收入戶」的傢伙,在旅行時光靠打工的收入,竟然還能比當地人一天工作8 小時所賺的錢還多……而這種感覺,令我感到異常的難受。

最後,我還是沒能去拜訪那間多納老師口中,最偏遠的學校——平常在「沙發客來上課」活動的時候,我總是說自己希望能將重點放在相對偏鄉、弱勢的學生身上,我覺得沙發客來上課對這些缺少外界刺激的學生來說,幫助應該會比較大。

然而,這次終於來到了真的「絕對偏鄉」的學校,雖然學生們對我的分享,還是感到很新鮮、很有趣,但這卻是我第一次強烈對自己的所作所為感到不滿.. ….更充滿了自省與難受之情:

身為一個異鄉旅人的我,來到了這邊的學校,受到了很大的震撼、啟發與收穫;但對這邊的學生來說,與其聽著我這個來自亞洲的陌生人,跟他們介紹台灣在哪裡,他們更需要的其實是遠遠更為基本的東西——那不過就只是教室裡面的一盞燈、或是一個「真正的」的黑板而已。

如果我不能多為他們做些什麼,不過是分享一段關於台灣的故事,之後拂袖而去,我又怎能心安理得地認為,自己已經「開拓了他們的視野」、「豐富了他們的課程」?

這一切的經歷,開始讓我重新思考,關於「教育」、和所謂「幫助他人」的本質,究竟是什麼……。